こんにちは!建設オヤジ、こと、タカゾーです。

今回は2025年4月13日に幕を開けた大阪・関西万博について紹介します。開幕以来、多くの来場者が訪れており、主要なパビリオンは予約が必須であるうえに、予約システムの煩雑さなど、様々が意見が出ているようです。予約するには来場日を早期に確定させておく必要があり、せっかくパビリオンを予約できても来場日を変更するとパビリオンの予約もキャンセルになってしまうため、行きたいパビリオンの予約が大きなハードルになっているようです。

パビリオンを予約できなくても建築目線で十分に万博を楽しむことが出来ると思いますので、建設業界の従事者としてその辺を紹介できればと思います。なお、記事の作成においては建設系雑誌などを参考にさせていただいています。将来世代がこれを機に建設業界に興味を持っていただければと思いますので、その辺はご容赦いただければ幸いです。

今回は大阪・関西万博の目玉ともいえるシグネチャーパビリオンに関して紹介します。

シグネチャーパビリオンとは?

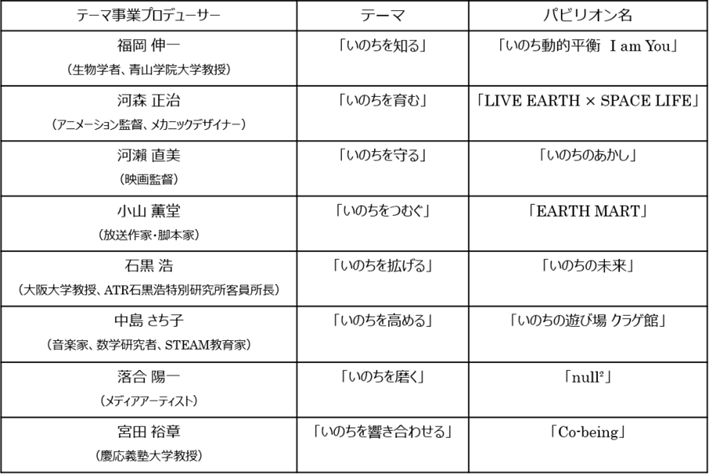

大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するため、各界の最前線で活躍する8名のテーマ事業プロデューサーと様々な協力者との共創により、「いのちの輝きプロジェクト」の取り組みを進めています。8名のテーマ事業プロデューサーが、それぞれの哲学から語り深め、創造力を主体とした事業構築手法(クリエイティブ・ドリブン)により、8つの「シグネチャーパビリオン」や「シグネチャーイベント」を、リアル会場とバーチャル会場で展開しています。このプロジェクトから得られる体験が、人びとに“いのち”について考えるきっかけを与え、創造的な行動を促していくことを目指しているとのことです。

今回は建築的な見どころがある代表的なシグネチャーパビリオンを紹介しますね。

河瀬直美プロデュース「Dialogue Theater-いのちのあかし-」

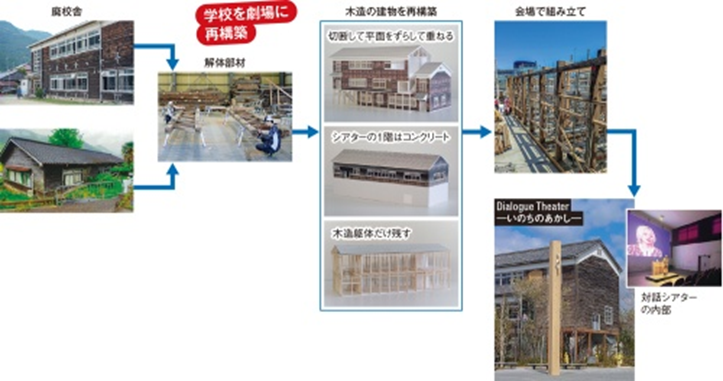

映画監督の河瀬直美氏がテーマ事業プロデューサーを務めるシグネチャーパビリオン。廃校になった木造校舎を再利用した「サーキュラー(循環)」建築です。奈良と京都にあった3棟の廃校舎を解体して、万博会場まで木材を運んで組み立てて、エントランス棟、対話シアター、森の集会所の3つを構成しています。黒ずんだ木柱に囲まれた廊下や教室だった空間は昔の学校そのものです。苔むした屋根瓦や学校のそばに立っていたイチョウの木まで夢洲に運んだとのこと。基本設計は建築設計事務所SUO、実施設計や建設工事、撤去工事は村本建設・SUO・平岩構造計画・総合設備グループが手掛けました。2階建てだった校舎を切断、分割して積み上げたり、コンクリートの上に載せたり、大胆な再構築で学校を劇場に変えています。パビリオンを新築するよりも、はるかに大変な作業だと思われますが、まるで昔からこの場所に立っていたかのように他にはない味わいを醸し出しています。

3棟はいずれも昭和前半に建てられた校舎で、改修すれば施設として使える状態だったそうです。移築したのは奈良県十津川村の「旧折立(おりたち)中学校(北棟・南棟)」と京都府福知山市の「旧細見小学校中出(なかで)分校」。旧折立中学校(南棟)が「エントランス棟」、旧細見小学校中出分校が「対話シアター棟」、旧折立中学校(北棟)が「森の集会所」に生まれ変わりました。柱には学校に通った子供たちの落書きがそのまま残っているそうです。下の写真は2012年に閉校した奈良県十津川村の旧折立中学校です。

下の写真は左から、エントランス棟、対話シアター、森の集会所になります。

趣のある建物「森の集会所」は誰でも休憩でき、雨宿りにも使えそうです。

中島さち子氏プロデュース「いのちの遊び場 クラゲ館」

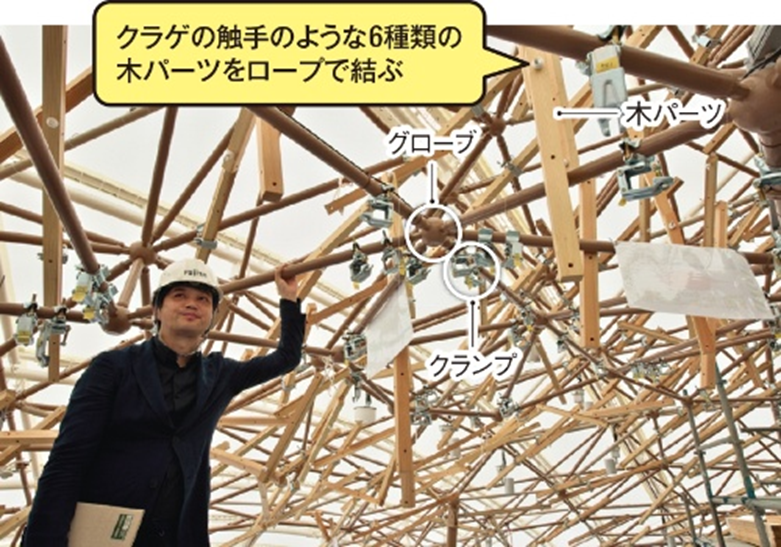

クラゲ館は今回の万博の顔となるシグネチャーパビリオンの1つです。ジャズピアニストで数学研究者、STEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)教育者、経営者と幾つもの顔を持つ中島さち子氏がテーマ事業プロデューサーを務めるシグネチャーパビリオン。基本設計は小堀哲夫建築設計事務所と英国に本社を置く世界的なエンジニアリング・コンサルティング会社アラップ、この施設を「現物協賛」で提供する大和ハウス工業とグループのフジタが実施設計と施工を担当しました。クラゲは「皆の中にある創造性やいのちの象徴であり、時に説明できないものを表す象徴」とのこと。建築的な特徴は何と言ってもクラゲの傘のような白い屋根で、白い傘部分は約30m×約30mの大きさがある膜材を使用しています。地上2階建てで、プレイマウンテンと名付けられた土手の下が1階、屋根下の半屋外空間が2階になります。プレイマウンテンの上にクラゲのような大屋根で覆われた半屋外空間があります。

白い傘のすぐ下から、クラゲの触手のような無数の木パーツが伸びていて、まさにクラゲそのもののような造形です。クラゲの触手は木パーツで表現していますが、木パーツを6種類の直方体に限定しているので、ロープでつないだ木パーツをほどけばすぐに木材として使え、閉幕後に再利用することが容易なのだそうです。クラゲの傘に見立てた白い膜屋根を支える鉄骨トラスに木パーツをつるし、建物の中を半屋外の森のように見せています。鉄骨トラスや木パーツの接続には、使い回せる仮設材やロープを利用していますが、要になるのは「グローブ」と呼ばれる丸いジョイント部材とのことです。

ロープ留め部分はファジーですが木材の広がり自体は現場合わせではなく、緻密に机上で設計したものだそうです。木材を支持する鉄骨トラスは、上から見ると上弦材は正三角形、下弦材は多角形になっています。下弦材の端点が描く形は「粘菌」がアメーバ状に成長するアルゴリズムを基に設計したのだそうです。

福岡伸一氏プロデュース「いのち動的平衡館」

生物学者(青山学院教授、専攻は分子生物学、農学博士)である福岡伸一氏がテーマ事業プロデューサーを務めるシグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」。非常にシンプルな建築物で、最小限の基礎と鉄骨、膜材で構成しており、デザインコンセプトは「うつろう建築」とのこと。軽い膜材でつくる曲がりくねった屋根は、遠くから見ると宙に浮いているように見え、タコのような生き物にも見えます。建築物としては非常に単純な構造ですが、肌色に近い薄いピンク色の膜材で覆われた背が低い不思議な形をしたインパクトが大きいパビリオンの一つです。基本設計はNHA(Naoki Hashimoto Architects)、実施設計は鹿島・NHAグループ、施工は鹿島がそれぞれ手掛けました。

生物学者であり作家でもある福岡氏は長年、「生命とは何か」を問い続けてきたそうで、「生命の身体は常に動的な状態にあり、物質やエネルギー、情報が絶えず流れ込み、その流れの中に秩序をつくり出して、何とか維持しようとしている」と説明されています。すなわち、これが生命の重要な本質、動的平衡とのこと。パビリオンを生命に見立てると、屋根面は細胞膜がモチーフの1つになっており、今まさに細胞分裂が起ころうとしている状態にも見えます。

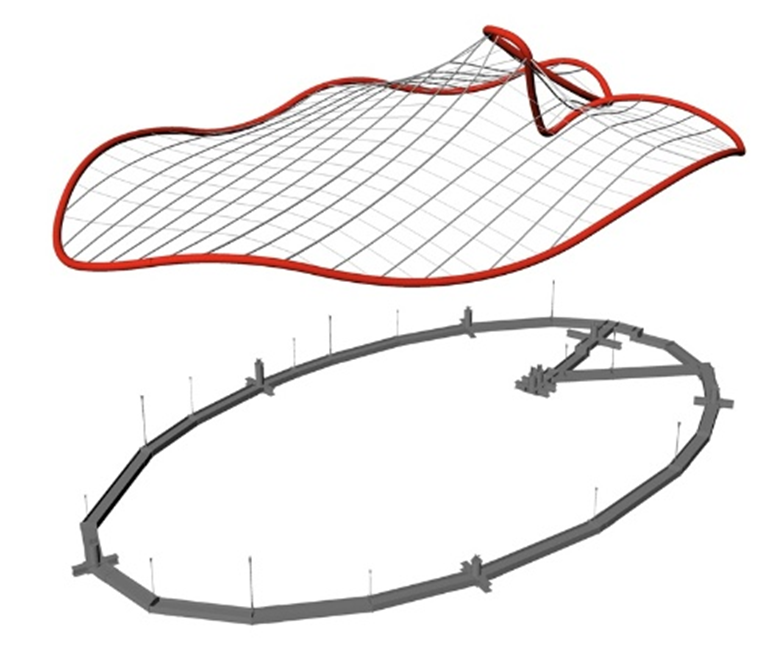

いのち動的平衡館は平屋建てで、高さは約8.8mと他のシグネチャーパビリオンよりも控えめな高さです。構造は鉄骨造、サスペンション膜構造(膜材を使ったつり構造)です。膜屋根を張る前のひとつながりの鉄骨リングもタコのような形をしています。

パビリオンの外周を囲む鉄骨リングは、1カ所だけ大きくねじれて立ち上がっていて、この下にエントランスがあります(写真:NHA)。NHAを主宰する橋本尚樹氏によると「鉄骨リングの立ち上がった部分をどう支えるかが一番の課題だった」とのこと。そのままの状態では自立できず、鉄骨リングはねじれた部分が大きく垂れ下がってきてしまうため、ロープで支えるつり橋の原理を応用したそうです。

鉄骨リングの立ち上がった部分は「構造用ストランドロープ(束状のロープ)」で引っ張り、張力で倒れないように支えています(写真:NHA)

楕円形の鉄骨フレーム(下部)と曲がりくねった鉄骨リング(上部)の構造ダイアグラム。曲げ加工した鋼管を溶接した鉄骨リングの全長は約140mになります(出所:NHA)。

曲げ加工した鋼管を溶接した全長約140mの鉄骨リングの一部が立ち上がっています。この部分を「構造用ストランドロープ」で引っ張って支えています。

皆さんの万博ツアーの参考にに少しでもなればうれしいです。

なお、他のパビリオンは以下で紹介していますので気になる方はどうぞ。

★海外パビリオン

私のプロフィール等は以下のリンクでご紹介しています。ご興味のある方は是非、ご覧ください。

ブログランキングに参加してます!

応援クリックして頂けると励みになります~♪

↓↓↓↓↓

社会・経済ランキング

コメント