こんにちは!建設オヤジ、こと、タカゾーです。

今回は2025年4月13日に幕を開けた大阪・関西万博について紹介します。開幕以来、多くの来場者が訪れており、主要なパビリオンは予約が必須であるうえに、予約システムの煩雑さなど、様々が意見が出ているようです。予約するには来場日を早期に確定させておく必要があり、せっかくパビリオンを予約できても来場日を変更するとパビリオンの予約もキャンセルになってしまうため、行きたいパビリオンの予約が大きなハードルになっているようです。

パビリオンを予約できなくても建築目線で十分に万博を楽しむことが出来ると思いますので、建設業界の従事者としてその辺を紹介できればと思います。なお、記事の作成においては建設系雑誌などを参考にさせていただいています。将来世代がこれを機に建設業界に興味を持っていただければと思いますので、その辺はご容赦いただければ幸いです。

今回は数あるパビリオンカテゴリーの中の万博の華とも言われる海外パビリオンに関する紹介です。

海外パビリオンについて

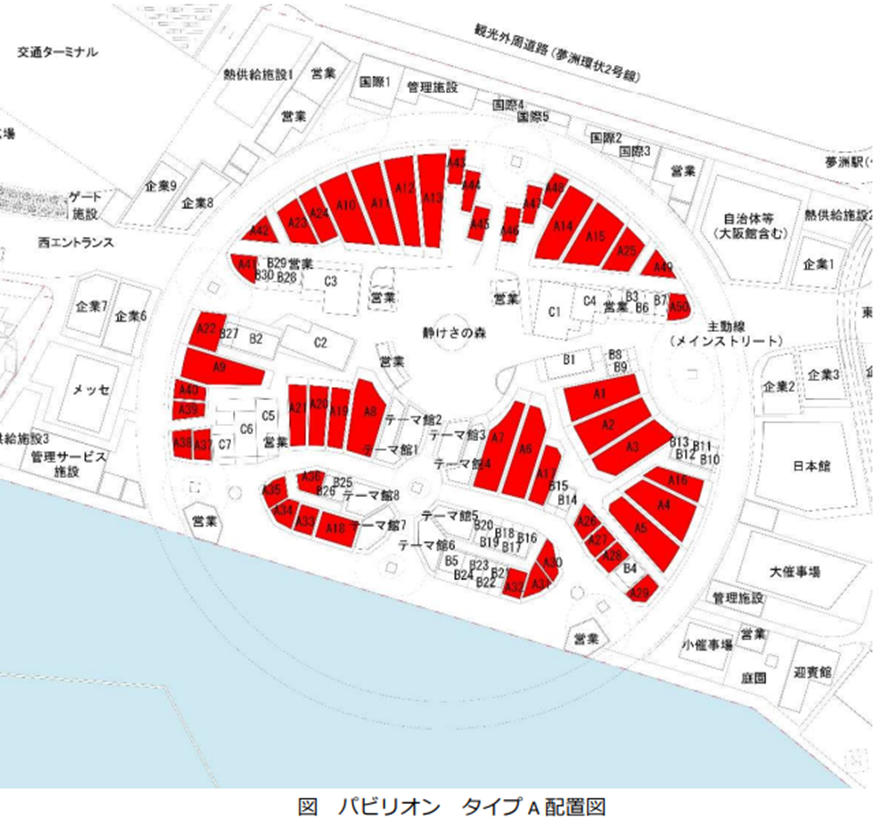

万博の見どころは、何と言っても世界各国の様々なパビリオンが一つの場所に一堂に会する点かと思います。今回の大阪・関西万博では158の国と地域による海外パビリオンが全周約2kmにわたる大屋根リングの内側に集結して、それぞれの地域の色をいかんなく発揮しています。

海外パビリオンは4つの形式で建設されました。参加国・地域が費用を負担し、設計者や施工者を選定して独自に整備する「タイプA」、万博協会が建てた建物を使って出展者が展示空間をつくる「タイプB」、万博協会が建てた建物を複数の国などで使う「タイプC」、人手不足や資材高騰による建設工事の遅れを受けて新設された、万博協会が建設を代行して参加国が費用を支払う簡素型「タイプX」です。海外パビリオンは何と言っても独創的なデザインで万博の華と言われる「タイプA」が一番の見どころになります。

ウズベキスタン館 (タイプA)

テーマ「知識の庭」

中央アジアの国であるウズベキスタンはかつてシルクロードの東西貿易を支える中継都市として栄え、旧市街やモスクなどの古い街並みや建築物が多く残り、世界遺産にも登録されています。それゆえ、ウズベキスタン館は外観がひときわ美しいパビリオンに仕上がっています。屋上には無数の木柱が見えて、地上から見上げるとまるで土の基礎に載った「木の神殿」のようです。今回の万博は大屋根リングに呼応するかのように木造、木質パビリオンが多いのが特徴ですが、木造、木質パビリオンの中でも完成度の高さはトップクラスです。

建築デザインはドイツの建築設計会社であるアトリエ・ブリュックナー(ATELIER BRÜCKNER)、建設の統括はスイスの建設会社であるNUSSLI(ニュスリ)が担当しました。ウズベキスタン館は屋上に「知識の庭」と呼ぶ木質のテラスを設けており、木質テラスには上ることも出来ます。「知識の庭」は日本の職人の力で完成したそうで、木材建築会社の篠原商店が参画したとのことです。

ウズベキスタン館は「大屋根リング」の内側、北西に位置しますが、大屋根リングの上を散歩すれば、パビリオンの外観を特徴付けている屋上に並ぶ木柱の空間や屋上テラスの上面を間近に見ることが出来ます。

「知識の庭」には約280本の木柱が立っています。柱の高さは約8mで森のように不規則に配置されています。床面も平らではなく自然のように起伏を設けられており、所々に陶器製のスツールが置かれていて休むことも出来ます。

知識の庭と名付けられた屋上テラス。シルクロードの東西貿易で栄えた中央アジアのウズベキスタンはかつて物資が行き交い、世界中の知識や文化が交流する場だったことにちなんでいます。知識の庭のデザインは、「ウズベキスタンにある寺院や宮殿から着想を得たもの」だそうです。中でも立ち並ぶ木柱は、世界遺産にもなっている地方都市ヒヴァの旧市街「イチャン・カラ」にあるモスクからインスピレーションを得たもの。このモスクは木彫りが施された木柱空間が有名です。下の写真は10世紀に創建され18世紀に建て直されたジュマ・モスクです。

ウズベキスタン館が建築として興味深いのはデザインだけではなく、使っている素材にもあります。土壁や土間の粘土だけでなく、知識の庭で使っている木材やパビリオンの外壁を覆っているレンガまで、日本中から集めてきた自然素材で構成しています。柱に表示された説明文のトラッカーにスマートフォンをかざすと詳しい情報を得ることが出来ます。日本の古いレンガを再利用して張り付けたりと、日本の職人さんが不可欠だったわけです。

ウズベキスタンは今回の万博閉幕後、パビリオンを解体して建材を自国に送り、ウズベキスタンで再利用する予定だそうです。

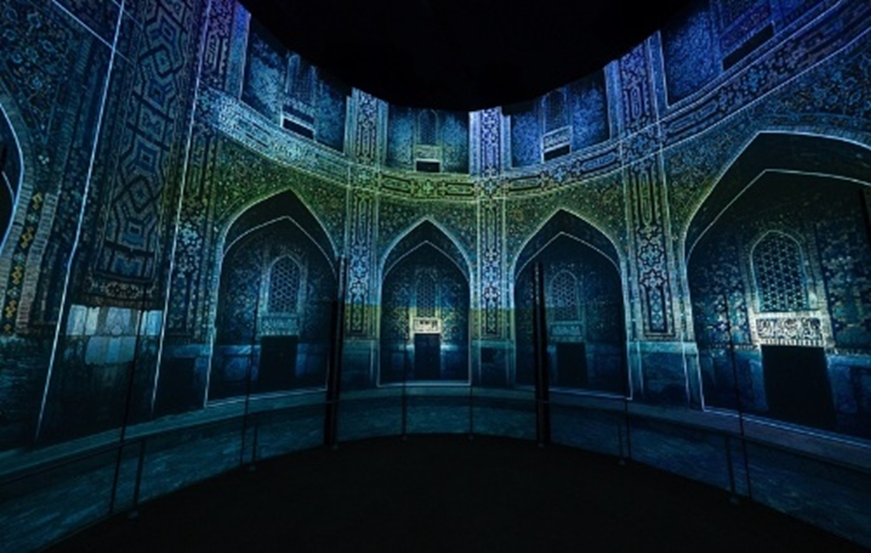

内部の展示室では、ウズベキスタンの古都サマルカンドにあるイスラム建築などが壁全面に360度映像で表示され、建物に使われている青色のタイル、通称「サマルカンドブルー」の映像はとても美しいです。

チェコ館 (タイプA)

テーマ「人生のための才能と創造性」

「チェコ館」は海外パビリオンの理想的な姿と言えるかも知れません。建物に自国のCLT(直交集成板)パネルと自国の伝統工芸であるボヘミアンガラスを全面採用していることが大きな特徴です。パビリオン建築によりチェコの魅力や技術力を強くアピールしています。

基本設計は公開建築コンペで選ばれた、欧州を拠点とする建築設計事務所アプロポス・アーキテクツ(Apropos Architects)、実施設計にはアプロポスと共に日本のフランク・ラ・リヴィエレ・アーキテクツが参画しました。施工は中堅ゼネコンの大末建設が担当。同社は大阪市に本社を構えており、1970年の大阪万博でもパビリオン建設に関わった経験があるそうです。構造は木造(CLT造)ですが日本の耐震基準に合致させるため一部鉄骨造を採用。地下1階、地上3階建て、高さは約17m。構造体に利用するCLTパネルとファサードに使うボヘミアンガラスはいずれもチェコにて製作、加工済みで、船便で10週間程度かけて日本まで運んで来たそうです。会場では組み立てるだけでパビリオンを完成させました。

チェコは欧州の内陸国ですが、自国のCLT(直交集成板)を構造材に使って現しにすることで、木の良さや木造技術を存分にアピールしています。金属構造をほとんど使わず、CLTの使用量は約1600m3で、CLT主体の木造建築としては国内最大規模であり、施工の難易度も高かったようです。CLTパネルとガラス板を組み立てるためにチェコから職人が来日したらしく、日本の職人に負けないスキルの高さ、堅実な仕事ぶりには感銘を受けたようです。

また、パビリオンの外周を覆うボヘミアンガラスのらせん回廊は会場内でも際立っています。表面に装飾を施したボヘミアンガラスは入館しなくても外から良く眺められます。ガラスファサードで覆われたらせん回廊は全長が約210mで、回廊の外に飛び出した部分はキャンチレバーで支えています。回廊はひさしのように日よけにもなり、軒天はCLT現しになっています。

ファサードに用いたボヘミアンガラスは青緑色に見えます。表面には細かい模様が施されていて、ガラス板の端を重ねていくデザインを採用しています。

チェコ館は中規模のパビリオンですが、目の前が開けて見晴らしが良く、ほぼ正面に水上ショーが開催されるウォータープラザがあります。チェコ館は屋上まで上れるので、日没後は海風を感じながら水上ショーや会場の夜景を一望することも出来ます。

アメリカ館 (タイプA)

テーマ「共に創出できることを想像しよう」

今回の万博で人気を集めているのが、巨大LEDスクリーンが目を引くアメリカ館。1970年の大阪万博から55年ぶりとなる「月の石」の展示などでも話題になっています。来場者を迎え入れるように間口を広げたパビリオンで、ハグをする時に広げる腕のように配置した三角形平面の2棟の建物と、宙に浮かぶ近未来的なキューブが来訪者を迎え入れてくれます。

アメリカ館の設計を手掛けたのは、米ニューオーリンズとニューヨークに事務所を構える建築設計事務所「Trahan Architects(トレイハン・アーキテクツ)」。アメリカ館は日本文化から着想を得たデザインをちりばめたとのことです。その1つが、2棟の建物とキューブが生み出す門とのこと。来館者がキューブ下を通り抜けるまでは、奥にどのような空間が広がっているのか見えません。キューブ下を通り抜けた先に、それまでとは異なる風景が広がる空間構成は、日本の鳥居からインスピレーションを得たとのこと。

アメリカ館は三角形平面の2階建て建物2棟で構成され延べ面積は約2900m2。2棟の建物でV字形を形成することにより峡谷のような空間をつくり出しています。壁面に縦約6.5m、横約26mの巨大LEDスクリーンをそれぞれ設置していて、スクリーンにはアメリカの国旗やアメリカを象徴する風景などの映像をダイナミックに映し出しています。ひときわ目を引くのが、2棟の建物に挟まれる形で宙に浮かぶように設置された1辺約13.5mのキューブです。半透明のポリカーボネートで覆った近未来的なデザインのキューブに、両側に設けたスクリーンの光が反射し、夜には幻想的な空間を生み出しています。

キューブは2棟の建物をつなぐ役割を担っており、内部は展示スペースになっています。

下の写真はキューブ下を通り抜けた場所から中庭を見た様子です。

アメリカ館正面から中庭につながる通路も日本文化から着想を得たとのことで、通路は緩やかなスロープ状にして床面には細長い木材がスノコのように敷き並べられています。日本の伝統的な橋の意匠を取り入れた、とのことです。月の石や没入型の宇宙展示が話題のアメリカ館ですが、来場した際にはパビリオンのデザインにも是非、注目してみてください。

ハンガリー館 (タイプA)

テーマ「没入型体験 ひとつの世界、ひとつの心」

「ハンガリー館」は緑豊かなハンガリーの農村や草原をイメージした外観で、他のパビリオンには見られない独特な雰囲気を漂わせています。外装は森をイメージし、鉄骨柱の表面を木材で仕上げています。

基本設計はハンガリーの建築設計会社Zoboki Design&Architecture(以下、ZDA)。ZDAの基本設計に対して日本の綜企画設計が技術コンサルティングを行い、日本で施工できる技術や国内で調達できる素材の選択等を行ったうえで、実施設計は綜企画設計が手掛けました。施工の統括はハンガリーの建設会社バイエル(Bayer Construct Zrt)です。バイエルがZDAや綜企画設計、施工者の橋本組(静岡県焼津市)を取りまとめました。

建物の構造は鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造です。階数は地下1階・地上3階建て。最も高い所は約16.9mです。敷地面積は約1750m2、延べ面積は約2500m2。

上図はハンガリー館の立体イメージですが、南側(図の右側)のパビリオン正面から見て左方向に土を盛り、上り坂のような植栽スペースを設けています。特徴的なのは、パビリオンの正面に立つ建物のファサードと、敷地奥にある「イマーシブドーム」の上部を覆う木組みの外装です。森の木立をイメージした縦長のファサードで建物がすっぽり隠れる高さまでそそり立っています。

また、独立した長い鉄骨柱はあえて斜めに立てて、表面は木材で仕上げて樹木を表現しています。

「イマーシブドーム」の上部は木組みの外装で干し草の山を表現しています。ファサードには葉に見立てた短冊状の装飾が無数に付いており、風でなびいて動くさまは、葉がひらひらと揺らめくようです。

柱と柱の間にスチールワイヤを何本も取り付け、そこにひらひらの膜材をつるしています。膜材の数は約3万5500枚。短冊に見える茶色系の膜材は長さと色合いが異なるものを交ぜて取り付けており、長さは7種類、色は4種類です。素材は遮光ラミネートのテント生地で、雨風や日差しに耐えられる丈夫なものになっています。ひらひらと動く膜材は、離れて見ると人工物だと気付きにくく、森の鬱蒼とした雰囲気が出ています。

森や干し草の山を模した装飾だけでなく、本物の草木もパビリオンに持ち込んでいます。土を盛って起伏をつくり、そこにハンガリーの草花に似た品種を植えています。

ルクセンブルク館 タイプA

テーマ「DOKI DOKI(ドキドキ)ーときめくルクセンブルク」

皆さんはルクセンブルクという国がどこにあるかご存じでしょうか?周囲をベルギー、ドイツ、フランスに囲まれた、面積は神奈川県ほど、人口は約65万6000人の欧州の小さな国で、金融業やIT産業が盛んで非常に裕福な国なのです。首都ルクセンブルク市に残る中世の街並みや要塞群は世界遺産に登録されています。

ルクセンブルク館は国の成り立ちを建築に落とし込んだような構成になっています。複数の小さな都市や街、そして民族の集合体の国でもあるルクセンブルクは、都市や街に見立てた大小様々な13個の箱型建築物(BOX)を並べて連結し、その上を大きな膜材で覆うことで1つのパビリオンを形成しています。

基本設計はルクセンブルクの建築設計事務所STDM(シュタインメッツデマイヤー)と日本のみかんぐみ(横浜市)、実施設計はみかんぐみ、構造設計はベルギーのNey & Partners(ネイ&パートナーズ)、設備設計はルクセンブルクのBetic(べティック)とZO設計室(東京・中央)、施工は内藤ハウス(山梨県韮崎市)がそれぞれ手掛けました。現場では英語やフランス語、日本語などが飛び交い、国際色豊かな欧州や日本の混成チームにより実現しています。パビリオン内部は日本の路地や庭のような空間が設けられてルクセンブルクと日本の融合が見られます。

ルクセンブルク館は大屋根リングに近く、大屋根からパビリオンの屋根面がよく見えるので、見栄えの良い屋根をつくることにこだわったとのこと。一方で地盤が弱い夢洲ではパビリオンを少しでも軽くする必要もあったので、屋根には軽い膜材を使っています。

ルクセンブルク館は大屋根内部の北東側にあり、東ゲートから入場すると大屋根を抜けてすぐのところにあります。大屋根に近接しているので特徴的な白い膜屋根を間近に眺めることが出来ますので、大屋根リングに上ってパビリオンを見下ろして見るのが良いと思います。この白い膜屋根だけでも一見の価値がありますが、夜間は光を通す膜材を内部から照らしてライトアップされるので夜間に大屋根リングから見下ろすのもお勧めです。

ルクセンブルク館の敷地面積は1750.90m2、延べ面積は1120.63m2。2階建てで高さは約11.7mであり、近くのパビリオンに比べると小ぶりに見えます。それでも凹凸がある白い膜屋根は非常に目立つので、屋根の下がどうなっているのか気になります。

入場できた場合には、来場者は13の鉄骨造の箱型建築物と、箱と箱の間に設けられた曲がりくねった道や庭園を巡ることが出来ます。箱のサイズは3.24m×3.24mの小さなものから13.6m×9.61mの大きなものまでボリュームが異なります。大小の箱に演劇や映像など異なるコンテンツを詰め込み、ルクセンブルクの街や文化を紹介します。美食の国としても知られるルクセンブルクの料理も楽しむことが出来ます(出所:Luxembourg@Expo 2025 Osaka)。

膜屋根には山のようにとがった部分とホルンのように大きくくぼんだ部分があります。膜材は引っ張ると硬く頑丈になりますが、膜材を下から強く引っ張って留め付けることで、屋根の下の地表面に向かってすぼんでいく「くぼみ」をつくっています。膜材自体はコンクリートなどより軽い素材ですが、風で飛ばされてしまう危険性があるため、頑丈な基礎をつくって軽い膜材を重い基礎にしっかりと固定しています。

屋根に溜まった雨水は窪みに集まって地表に落ちるので、膜屋根のくぼみは大きなロート、雨どいの役割を果たしています。膜屋根材はフランスのセルジュ・フェラーリ(Serge Ferrari)が開発しているテンション膜材で、日本ではほとんど施工例がありませんが欧州などでは多くの実績があります。膜材は特徴的な凹凸構造を作りつつ、夢洲の強い日差しや雨を遮る役割を果たしています。

膜材は軽く再利用も容易です。ルクセンブルク館ではパビリオンで使う建材は万博閉幕後に再利用することを前提に選定されていて、例えば、箱型の建築物を覆う外装材もコンクリート型枠用合板を使っていて、取り付けに赤と青のベルト材を交互に用いてルクセンブルクの国旗の色も表現しています

皆さんの万博ツアーの参考にに少しでもなればうれしいです。

なお、他のパビリオンも紹介していますので気になる方はどうぞ。

♦シグネチャーパビリオン編

私のプロフィール等は以下のリンクでご紹介しています。ご興味のある方は是非、ご覧ください。

ブログランキングに参加してます!

応援クリックして頂けると励みになります~♪

↓↓↓↓↓

社会・経済ランキング

コメント